スタッフブログ

STAFF BLOG2023.05.08 / 林

暑い夏の日除け対策!ウッドデッキやテラスのタープをご紹介

暑い。暑いです。

新潟で注文住宅・デザイン住宅を新築している「ディテールホーム」新潟支店、工事担当の林です。

なんだか春が来るのが早かった印象ですね!

春が来ることは喜ばしいのですが…自前の断熱材を着込んだ私にとっては手放しで喜べる状況ではないのです!

きっと暑い夏も早く訪れる気なのでしょう!?

今からこんな様子じゃぁ、夏が来たら…私は形を保っていられるのでしょうか。。

露骨に電気料金値上げが家計に響いてますよね。

とは言え、エアコンの稼働は必須です。(私だけじゃないですよね??)

高機密高断熱と言われる建物であっても窓の無い家はありません。

間取りの検討に於いてのセオリーとして日中消灯時の明るさの確保のために南面に大開口のサッシを採用したくなるものです。

例に漏れず…私の家も南面に大きな開口を設けたリビングです。

日射のコントロールとしてカーテンやブラインドの設置を検討、実施されるかとは思います。

しかしながら…夏、冬で季節に適したカーテンへ掛け替える方がどのくらいいましょうか?

私はしません。。

そこで日射コントロールのツールとして、また内外空間のつなぎ役としてタープの設置はいかがでしょう?

内外空間のつなぎ役 タープをご紹介

最近では実際にご用命、ご相談をいただく機会が増えております。

おうち時間を快適に過ごす方法としておうちキャンプをされる方もたくさんいますよね!

セカンドリビングとしての役割を持ったテラスを検討される方も多くございます。

タープやサンシェードも多種多様なものが販売されていまし、治具についても安価で便利なものがたくさんあるようです。

Web検索をされたことのある方はご存知かと思いますが、治具はどこにつけるの?何個つけるの?明確な情報が少ない印象です。

タープの取り付け位置とは?

取付位置の目安としては、使用予定のタープ等の全長よりも広い箇所に治具を取り付けガイロープ等の長さを調整することで、中ダルみせずキレイに張れると思います。

また、取付高さについては日射のコントロールだけを考えればなるだけ高い位置への取り付けが効果的でしょう。

しかし、フルシーズン使用する訳ではありませんし、取り外しのし易さも無視は出来ません。

タープを取り付ける金具は?

次に治具を何個つけるのかについて考えてみましょう。

ここで検討が必要なのは治具の耐荷重…

屋外に設置するものですので風雨による影響を加味しなければなりません。

実際にはタープを斜めに張ることが多いので逃せる外力はあるのでしょうが…

検討が複雑になってしまいますので、風圧を平面で受けるものとして、考えてみましょう!

風圧P(kgf /㎡)=0.06 × V風速(m /s)× V風速(m /s)

の計算式を使用します。

地域や時間帯…そもそもの天候によって差はあると思いますのが、一例として。

BBQを行うには火の管理など心配の出そうな5m/sで計算してみましょう!

タープの大きさは2m×4m=8㎡想定とします!

そうすると、

0.06 × 5m/s × 5m/s × 8㎡ = 12kgf

タープの両端に金具をつけるものとすれば片側耐6kgの金具を使用すれば良いことになります!

でもこれってBBQの日だけ設置するとすればですよね…

計算式をご覧いただいてお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、風速10m /sと比較すると48kgf、風速20m /sともなると192kgfもの荷重がかかることになります。

週間天気を確認しつつも突発的な強風にも耐えうる金具を選定しましょう!

これでどのような治具を何個購入すれば良いのか目安になろうかと思います!

タープを取り付ける際に重要なのは下地の強度

しかし!

もっと重要なのは取り付け下地の強度です!

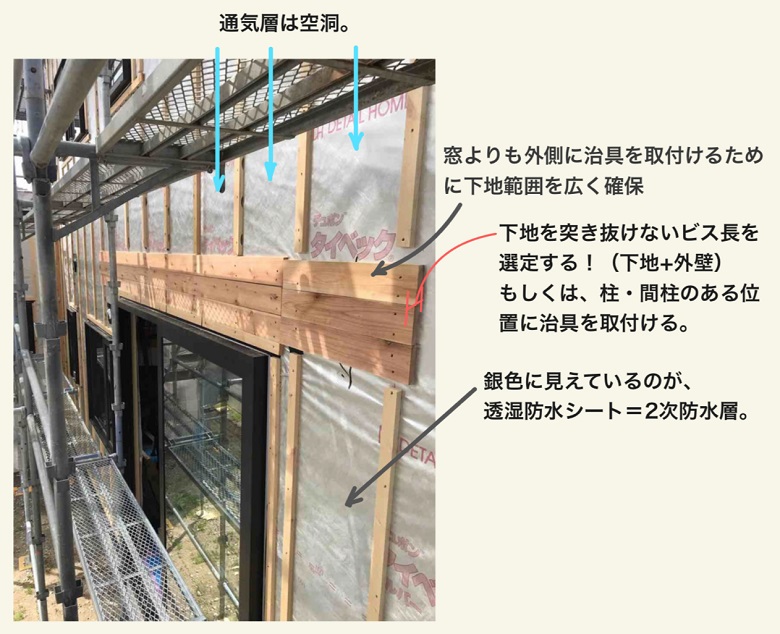

昨今の住宅は構造躯体と外壁との間に「通気層」を設けることが定石です。

簡単に言えば、タープの幅に合わせて好きなところに治具を取り付けれる訳では無いのです。

通気層=空洞ですので、下地のないところでは外壁材に直接負荷が掛かる状態です。

下地がしっかりしたところに取付けが出来なければ金具の強度を発揮できずに脱落してしまうのです!

そもそもタープの幅より外側へ治具を取り付けることをお勧めしていますので、下地位置が割り出せれば概ね上の問題は解消できますね。

雨漏れに気を付けよう

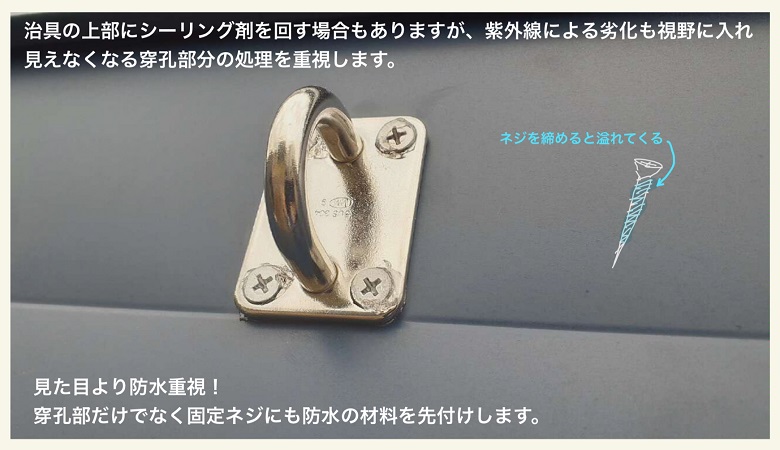

もっともっと配慮が必要なのは雨漏れへの懸念です!

住宅建築の防水の考え方として1次防水、2次防水の二本立てとして構成していることが多いと思います。

1次防水とは、「外から見える部分」を指すもので屋根や外壁がそれにあたります。

雨水はまずこの1次防水に遮られて建物内部へ侵入できないようになっています。

画のように、治具を取り付けするために使用するビス(ネジ釘)は1次防水を貫通して下地に効いていますので、シーリング材による防水処理は必須となります。

ここまでは容易に想像がつくかと思います。

…もしも、使用するビス長さを誤ってしまい住宅の防水処置の要となる2次防水を突き破ってしまったとしたら?

前述の通り住宅の防水処置の要は2次防水です。

アスファルトルーフィングや透湿防水シートがそれにあたります。

施工の順番としては2次防水→1次防水となります。

我々は工事過程として2次防水が完了すれば基本的には雨漏れがしないようにと、細心の注意を払います。

1次防水については美観や1次防水層を紫外線から保護する意味合いが強いのです。

加えて、破ってしまった2次防水層を補修する術は…もはや現実的ではありません。

1次防水に対する防水補強と2次防水を破ってしまわない配慮が必要となる訳です。

なのでご自身で治具を取り付けされるなど、防水処置を破る行為は雨漏れの保証対象外となるケースが多いと思います。

タープ等の治具を取り付けされる場合の下地の施工、防水に対する処置は間取りの計画段階で検討することがマストとなる訳です!

既に間取り検討に入られている方、既にお住まいの完成している方、弊社スタッフへお気軽にご相談ください。

すーぐ、タープ設置のデッキでご飯を食べたがり妻を困らせる林でした!

細部までこだわった住宅をお探しの方へ

新潟のくらしをデザインする住宅ブランド「ディテールホーム」では、細部までこだわり抜いた家づくりを安心の価格設定でご提供しております。

どこにでもある普通の家ではつまらないと考えている方、つくり込まれたこだわりの住まいをお探しの方にぴったりの住宅デザインをご提案いたします。